地球の公転速度の秒速30kmが光の放射速度の秒速30万㎞に加算される有無を評価します。 レーザーポインターの干渉縞のサイズを測定して判定します。

結論修正 2022/9/20

この数日、実験の精度を高めて実験をしました。 実験の精度を高めると干渉縞の差はでませんでした。 どの方角、少なくと地球の公転軸の方向の東西では干渉縞の大きさは昼の南中でも夜の南中でも同じでした。

光の速度は地上では常に一定であるような観測結果になりました。

結果的にマイケルソン・モーリーの実験結果と同じです。

実験の失敗から分かったこと

光のキャッチボールの思考実験ではどう考えても光の速度は慣性系の影響を受けますが、

期待した結果と違って悩みました。

とんでもない事が分かりました。 自分の中では衝撃の事実です。

また懲りずに、こんな事を言う自分が阿呆ぽいですが、本当です。

走る列車でキャッチボールをするとボールの速度は

投げた速度 + 列車の速度 となります。

だから受け手が列車速度で移動してもキャッチボールが成立します。

そのボールの列車の速度成分は静止した駅のホームから見ると分かりますが、走る列車上では投げた力の速度だけしか見えません。

即ち同じ慣性系の属するとその慣性系の持つスピードが直接観測できません。

光の速度の場合も同じです。

私達は秒速30㎞で公転する地球と言う大きな列車に乗っています。

しかし公転速度を感じることはありません。

光の放射でも同じ慣性系に属しているので、力の慣性系と同じことが起こります。

光をどの方向に投げてもいつも同じ速度に見えます。

もし駅のホームのように静止した観測点から光を眺めると光の速度に自転速度が加算されていることが分かります。

別の言葉で言うと、地球の公転軸と速度差が秒速30㎞ある観測点から眺めると光速に自転速度が加算されていることが分かります。

すると慣性系の等速運動とは何か? という究極の問いが生まれてきます。

等速運動すると何か原子レベルに違いがあるか? 多分ないでしょう。

もっとミクロレベルになると何か違いがあるか?

慣性系の等速運動に似たものに重力があります。

いろいろと問いが増えて考えることが多いです。

2022年9月20日 追加

結論

以下は間違った結論ですが、記録として残しておきます。

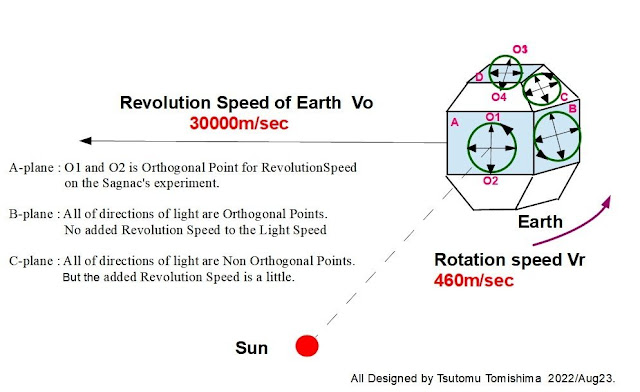

夜の南中時刻では、方位が東67°で公転速度が加算されて光速が最大になります。

反対に方位が西247°では公転速度が減算されて光速が最小になります。

自転速度も方位が東67°では加算されます。

同じように西247°では自転速度が減算されます。

東西での相対的な速度差は (30000m + 460m) *2

= 60920m/sec

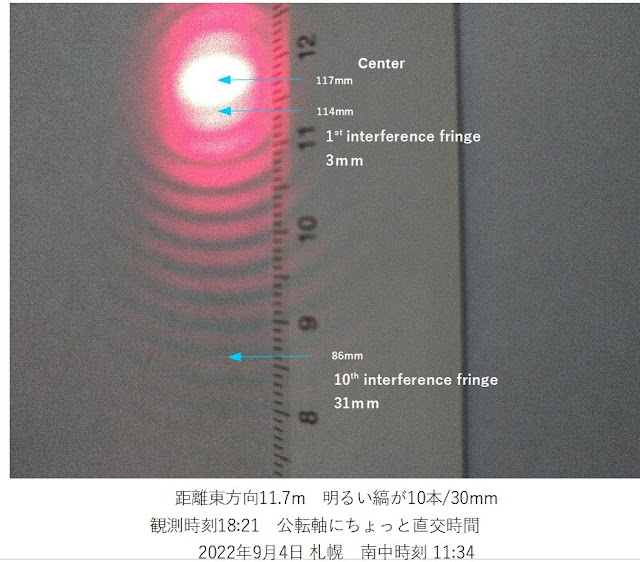

光の放射速度の秒速30万㎞に公転速度の秒速30㎞が加算されると干渉縞の間隔は狭くなりました。

東西の干渉縞のサイズの差は5.5mm狭くなりました。

東西での相対的な速度差の60920m/secが作りだした干渉縞のサイズの差です。

光速に光源の速度(公転速度)が影響することを観測できました。

そして干渉縞のサイズが変化すると判断しました。

秒速30万kmを超える光速の存在を地上で観測できたと判断しました。

|

| Fig.1 夜の南中時刻での光の放射方向が東西で干渉縞の差 |

課題

光路が11.7mでは干渉縞の大きさが小さく変化が判定し難いです。

10本の干渉縞で1.5mmの僅かな変化です。

光路が長くなると干渉縞が大きくなるので、変化の検出力が高まります。

それでもっと光路を長くして実験をしたい。

実験に使ったレーザーポインターの到達距離は100mから150mです。

レーザーポインターの能力は光路を十分に長くできます。

再実験の問題点

それでもっと光路を長くして再実験するには場所の問題があります。

屋外の道路や広い空き地でも十分に実験ができます。

時間も10分とか20分で終えることができます。

しかし実験を行う時刻が夕方と夜の11時34分頃の深夜になります。

屋外の道路で実験をしていると不審者として通報されそうで心配です。

安心して実験ができる場所の確保が最重要となります。

場所が確保できれば直ちに実験ができます。

課題の解決

干渉縞の間隔を広げる

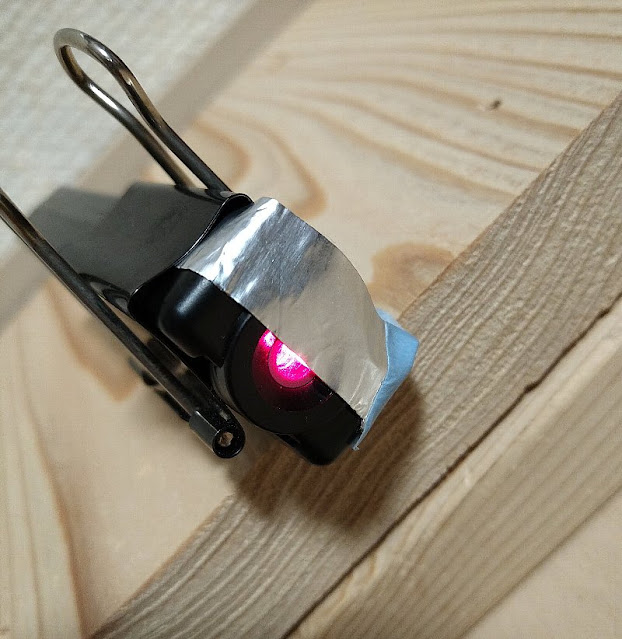

レーザーポインターの光の出口を狭めると干渉縞の間隔が広がります。

今まで12mの光路で検出できた干渉縞のサイズの変動はわずか1㎜とか1.5㎜でした。

実験に不慣れであったこともあり、測定時の誤差が生まれ易く、干渉縞の変動を上手く検出できませんでした。

それがレーザーポインターの光の出口をアルミで半分塞ぐと6.7mの光路で5.5mmになりました。検出力が高まりました。

一種の実験の加速条件です。

深夜の路上実験の必要性がなくなりました。 室内できます。

|

| Fig.2 レーザーポインターの光の出口をアルミで半分塞ぐ |

その他

写真撮影方法(ピンポケし易い)と撮影後の整理方法に問題がありました。

何個かの三脚を使っていましたが、使いがってが悪かったです。

それで家にあった三脚を改造して使えようにしました。

撮影時に方位と距離のタグを干渉縞と一緒に映すようにします。

実験方法と実験機材

実験方法

レーザーポインターの光をスクリーンに投影するだけのシンプルな実験です。

途中にスリットはありません。

その時にスクリーンに映った干渉縞のサイズを定規で測定します。

光を放射する方位は西と東です。

実験の時間は 夕方(直交条件)と夜の23時34分あたり(地球の公転軸に平行)です。

ちなみに2022年9月4日の札幌の南中時刻は11時34分でした。

実験機材

レーザーポインター本体、

スクリーン、

定規(干渉縞のサイズを測定)、

スケール(レーザーポインターとスクリーンの距離を測定)、

コンパス、

クリップ(レーザーポインターのスイッチを入れる)

撮影用のスマホです。

三脚(あればピンポケのない綺麗な写真がとれます。)

|

| Fig.3 レーザーポインターの干渉縞の実験の機材 |

干渉縞のサイズと光速の関係

レーザーポインターとスクリーンの距離が光路になります。

光速が早くなるとスクリーンに到達する時間は早くなります。

すると干渉縞の間隔が広がります。

実験は干渉縞の大きさを比較します。

大きく2つの条件で実験をします。

1)光の放射速度の秒速30万㎞に公転速度の秒速30㎞が加算された場合

秒速30.003万㎞

2)光の放射速度の秒速30万㎞だけの場合

公転速度が加算される実験の時刻

公転軸と平行

地球と太陽の南中の時刻は実験を行う平面が公転軸と平行になります。 下図Fig.1のA面です。

それでレーザーポインターを西の方向に投影すると光の放射速度の秒速30万㎞に公転速度の秒速3万㎞が加算されると推測されます。

夜中の12時頃(南中+12時間)も公転軸と平行になります。

その時は東向きの光の放射が光の放射速度の秒速30万㎞に公転速度の秒速30㎞が加算されると推測されます。

公転軸と垂直

そして早朝と夕方には公転軸と実験する平面は垂直になります。下図Fig.1のB面です。

その時は公転軸と直交することになるので、光の放射速度の秒速30万㎞に加算される公転速度の成分はゼロになります。

西向きの放射も東向きの放射も同じように秒速30万㎞に加算される公転速度の成分はゼロです。

早朝と夕方の正確な時刻は南中の時刻から6時間を引いた時間(早朝)と6時間を足した時間です。

|

| Fig.1 公転速度が加算される実験の時刻を示す図 |

実験結果

観測時刻は夜の南中時刻

結論にあるFig.1 です。 昨夜に再測定した干渉縞です。光源の出口を半分に絞って、干渉縞の間隔を広げて検出力を高めています。

それと自転軸の傾きを加味して、公転軸と平行になる方角にレーザーポインターの光を放射しました。

観測時刻は夕方の直交条件です。東向けの光の放射

夕方の直交条件での結果は9月6日の記事のままです。

参考データとして掲載します。

光の放射に加算される公転速度はゼロです。

秒速30万㎞ - 秒速0万㎞ = 秒速30万㎞

10本の干渉縞のサイズは31mmでした。

| |

|

観測時刻は夕方の直交条件です。西向けの光の放射

光の放射に加算される公転速度はゼロです。

秒速30万㎞ - 秒速0万㎞ = 秒速30万㎞

10本の干渉縞のサイズは31mmでした。

| |

|

履歴

1)公転速度の桁を間違っていました。 秒速3万kmとしていましたが、秒速30㎞でした。恥ずかしい。 でも結果は変わらずです。 2022年9月6日

2)夜の南中の時刻に東西にできる干渉縞を再測定しました。

干渉縞の間隔を広げる条件を付けて光速の変化の検出力を高めました。

基本的な結論の「秒速30万㎞を超える光速が地上で観測できる」は変わりませんが、結論の部分を少しく書き換えました。

2022年9月13日

3)実験の精度を高めると干渉縞の大きさは同じになりました。

秒速30万㎞を超える光速は地上で観測できませんでした。

2022年9月20日

コンテンツは全てオリジナルです。引用は明記しています。

著作権保護に配慮をお願いします。 Copyright © 2021 光速100万km/s TsutomuTomishima

0 件のコメント:

コメントを投稿